何建强教授团队在气候变化下冬小麦产量差研究中取得新进展

来源: 作者:王志刚 发布日期:2025-04-17 浏览次数:

近日,水建学院何建强教授团队在Nature旗下期刊《Communications Earth & Environment》发表题为“Efficient agronomic practices narrow yield gaps and alleviate climate change impacts on winter wheat production in China”的研究论文。水建学院博士研究生弓开元为论文第一作者,水建学院何建强教授和中国农业科学院作物科学研究所周文彬研究员为共同通讯作者。

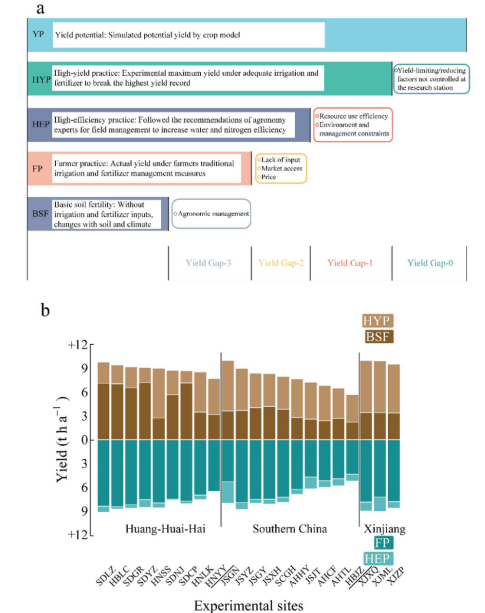

冬小麦在我国夏季粮食产量中占主导地位。然而,气候变化加剧了冬小麦生产的不稳定性。同时,过去的几十年水资源和氮肥投入的不断增加,在增产的同时也导致了水土资源的不可持续和环境污染。为此,本研究提出了可以通过管理措施优化来提高产量和缩小产量差,在提高资源利用效率的同时减少未来气候变化对生态环境的负面影响。研究团队通过“田间试验+作物模型+未来气候模型”相结合的方式计算了历史和未来不同时期我国冬小麦在不同管理措施下的产量和产量差(图1),并以此来评估中国未来气候变化下小麦的增产、节水和减氮潜力。最后为我国冬小麦生产管理措施优化提供了建议。

本研究基于全球产量差地图集(GYGA)协议,选择了代表性气象站及对应气候区并进行升尺度分析,研究区覆盖了全国89%的小麦种植区(图2)。未来预测结果表明,通过管理措施优化能够在未来不扩大种植总面积的情况下显著提高小麦产量,从而进一步满足国内的粮食需求。同时产量预测不确定性分析表明,未来短期内的不确定性主要源于气候模型,而长期则由CO2的肥料效应主导。

本研究揭示了在不扩大我国现有种植面积的情况下,有效的管理措施可以使冬小麦产量提高约7%-14%。其中在黄淮海地区,通过管理措施优化可以在保持目前产量的同时减少氮肥使用约6%,从而提高资源效率,最大限度地减少环境污染。本研究系统分析了气候变化对我国冬小麦产量和产量差的影响,同时讨论了管理措施优化能否作为我国冬小麦生产应对未来气候变化的有效适应措施。研究结果为我国不同小麦产区制定各自合理的生产可持续性和气候变化适应性政策提供科学指导和技术支撑。

本研究得到了国家自然科学基金面上项目(52079115)、国家重点研发计划项目(2021YFD1900700、2016YFD0300100)和国家“111工程”(B12007)的联合资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02280-7

图1. 冬小麦产量水平及产量差定义及主要限制因素