我院熊治华副教授课题组在准脆性材料疲劳计算与结构设计理论取得新进展

来源: 作者:刘宏宇,李佳奇 发布日期:2025-05-23 浏览次数:

近日,水建学院熊治华副教授课题组在准脆性材料疲劳计算与结构设计理论领域取得多项新成果。团队2022级硕士刘旭尧作为学生一作,2023级硕士李佳奇学生二作,在力学国际知名期刊《Theoretical and Applied Fracture Mechanics》发表论文“ An accelerated phase-field model for high-cycle fatigue behaviour in quasi-brittle materials ”;李佳奇作为学生一作, 2022级硕士牟栩麟学生二作,在欧洲钢结构协会会刊《Steel Construction》被选为封面论文“ Fatigue performance of composite dowels under combination of shear and tension ”;李佳奇作为学生一作,牟栩麟学生二作在结构工程领域国际知名期刊《Engineering Structures》发表论文“ Experimental and Theoretical Study of Thin-covered Composite Dowels considering Multiple Load Conditions ”,德国亚琛工业大学M. Feldmann教授、Kevin博士,莱布尼兹汉诺威大学Baktheer博士作为合著作者先后参与了上述论文研究工作,我院熊治华老师是通讯作者。

桥梁、海洋风电及机械等工程中的结构或构件经常受到低循环应力幅的影响,主要表现为弹性行为,并且需要高达数百万次荷载循环才能发生失效,这种现象称为高周疲劳。经典的断裂力学和损伤力学方法在模拟高周疲劳下的裂纹萌生和扩展全过程存在较大的困难。

基于上述背景熊治华团队提出了一种结合自适应循环增量调整算法和相场内聚区模型的加速相场算法,用于模拟混凝土等准脆性材料的高周疲劳行为。基于一种渐进型退化函数扩展至疲劳行为,并利用累积历史变量和损伤变量之间的类比实现加速。整个疲劳算法分为三个阶段。与试验方法和逐周期模拟方法进行了全面对比验证,包括I型疲劳裂纹扩展和混合模式I+II型疲劳裂纹扩展。通过典型的二维和三维结构在高周疲劳作用下的数值算例,验证了该方法的有效性。在梳齿榫型钢混凝土节点疲劳性能方面,基于组合榫的高周疲劳试验,得到了其在拉剪耦合疲劳荷载作用下的破坏模式、疲劳蠕变曲线与刚度退化规律,并开展了参数化研究。基于上述研究结果,提出了组合榫在拉剪耦合作用下的疲劳设计方法。

图1 疲劳裂纹扩展模拟方案示意图

图2S-N曲线示意图

图3 《Steel Construction》封面文章

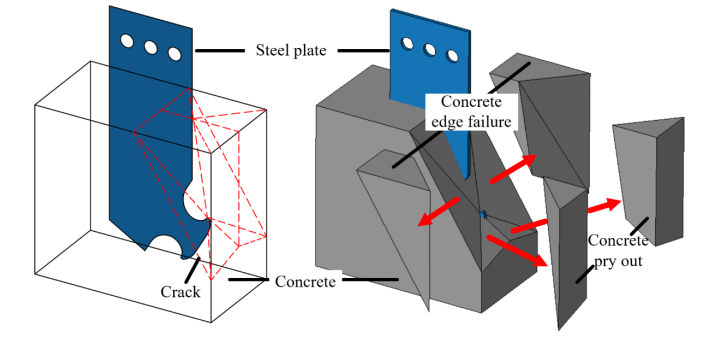

对薄层组合榫的破坏模式与力学性能进行试验与理论研究。提出了薄层组合榫的典型破坏模式——受限锥形破坏(Restricted Cone Failure, RCF)。基于上述研究结果,团队提出了薄层组合榫的拉拔、剪切、拉剪耦合承载力设计方法。

图4受限锥形破坏(RCF)

熊治华副教授团队长期聚焦生命线工程智能运维与安全监测领域,上述成果丰富了准脆性材料疲劳计算理论,预期为水利枢纽、交通和能源基础设施的安全运维提供理论参考。

本研究得到了国家留学基金委(202206305001)等项目的资助。

文章链接:

论文1:https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2025.105003